Une lecture troublante, addictive d'une grande férocité sur la maternité, la parentalité, la famille, qui explore les fragilités du corps - de l'âme ici surtout, - quand on devient mère, quand on est mère.

Ce qui m'a frappée : l'absence du père dans sa présence pourtant. Une ou deux interventions pour rétablir, de son autorité naturelle, en toute sérénité, naturellement, l'ordre, le calme...et plonger subrepticement la mère dans un désarroi encore plus profond.

Ce qui m'a happée : l'écriture vive ; par la scancion, l'autrice dit l'atmosphère étouffante, nous donne à voir l'étau qui se resserre, - s'est resserré depuis un événement dont je vais bien me garder de vous parler ;-) - sur cette mère aimante, continuellement en panique pour ses enfants, à s'en rendre malade, qui lutte contre la barbarie des éléments, les aigreurs, les rancœurs des gens autour pour trouver sa place, investir son rôle de mère.

Quand on sait ce que la vie peut faire, se construire, avec une chape noire sur la tête, est un défi de chaque instant.

Ce que je retiendrai :

- la détresse d'une mère, le manque cruel de compassion d'une belle famille

- un récit habile, une écriture travaillée qui a attisé la curiosité de la lectrice que je suis.

- l'atmosphère de tension, d'instabilité de ce huis-clos étourdissant.

- les silences.

"Les Bordes" dérange dans sa violence à donner du relief à l'indicible vérité d'une mère condamnée au mutisme. Bousculée, je l'ai été en me retrouvant parfois dans les propos d'Aurélie Jeannin. Il est enrichissant et salvateur d'être bousculée parfois ;-) non ?

INCIPIT

« Alors que certains idéalisent l'instant, l'auscultent à la loupe, y cherchent la bascule, parce que l'irréversible, fascinant de radicalité, possède un grand pouvoir d'attraction, elle pensait au contraire que les pires instants n'étaient que des trous noirs, des passages entre l'avant et l'après, rien de plus. Une chute, un virage, un coup de poing, un coup de couteau étaient toujours rapides. Pour autant, elle refusait, bornée, l'idée que les drames soient inopinés et fortuits, des écorchures ou des rayures brisant la linéarité, la vie qui trébuche, simplement. Elle s'évertuait à croire qu'ils étaient, si ce n'est motivés, au moins le fruit de raisons viables. Les résultats de processus, comme des conclusions tricotées au fil du temps. Elle s'acharnait à défendre l'idée que les histoires passées portent en elles, en leur sein, ce qui a mené au moment. Ainsi, elle fouillait l'avant, elle y quêtait sans relâche ce qui nourrissait les minutes fatidiques.

Elle n'avait pas choisi d'être médecin ou cher- cheuse. Elle était devenue juge d'instruction parce qu'elle avait besoin de coupables et que ces coupables soient jugés. Elle n'aurait pas su gérer le hasard de la maladie, la vacuité de la génétique, l'injustice de la combinatoire chimique. Dans son bureau, les gens assis face à elle racontaient des existences qu'elle pouvait investir. Ils vivaient dans des maisons, dans des villes. Ils étaient faits de chair, d'os et d'histoires, comme elle. Ils avaient des parents, des goûts, des colères. Elle sondait cela, méthodiquement, jusqu'à dégager un chemin. Elle tirait sur les fils, dénouait par ses questions les enchaînements et les liens de cause à effet. Elle découvrait alors, presque toujours, que la pulsion n'est pas un élan inconscient et vide, mais qu'elle est nourrie. Que l'acmé ne s'atteint qu'après une ascension.

Quant à l'après, que dire ? Elle ne voyait pas toujours l'intérêt de raconter les suites. Du côté des bourreaux, il pouvait y avoir un sens à explorer au-delà du moment. Ce qu'ils avaient fait après pouvait situer le curseur de l'horreur. Positionner l'existence, l'absence ou la puissance du regret. Mais sinon, sinon que dire de l'après ? L'épouvante des chairs ouvertes ? Les cris, l'incompréhension, le monde qui court, la douleur ? Le silence dans la chambre blanche ? Après, les blessés doivent être soignés, les morts doivent être enterrés. La sidération, l'hébétement ne durent qu'un temps ; il faut vite des gestes que l'on n'a encore jamais faits, car dans les drames tout est nouveau. Il faut réconforter les peinés, les convaincre que le temps apaise toutes les souffrances. Après, on commente l'avant. Après, on ne voit rien devant. Pas encore. L'après, ce sont d'autres peurs. C'est une autre histoire.

Brune était une enfant, une femme et une mère mêlées. Elle était lucide, prévoyante, consciencieuse. Mais elle était impuissante. Le temps confus cognant dans ses tempes, elle s'en voulait d'avoir oublié un instant que la vie ne donne jamais de garantie. Encore plus d'avoir pensé, plus d'une fois, au pire qui guet- tait, craignant de l'avoir ainsi provoqué et peut-être même, invité chez elle. »

« Elle s'était inquiétée. Peut-être qu'elle ne serait jamais une mère. Au mieux parviendrait-elle à être une gardienne, une éducatrice. Mais une mère ? Elle s'était sentie accablée par le poids du devoir et de la responsabilité. Être mère lui incombait, et elle n'était pas du genre à fuir ses obligations. C'était venu avec le temps. Pas avec les sourires, pas avec les moments de complicité. Avec le temps. Elle s'était glissée dans son rôle, ou son rôle l'avait envahie, impossible à dire. Elle était devenue cette fonction que l'on n'apprend pas. Par la force des choses. »

« On ne peut rien contre la maladie, contre ces virus, ces tumeurs, ces maux qui grignotent nos enfants de l'intérieur. Contre ces chiens qui sautent au visage. Contre ces gens qui secouent, battent, enferment. Elle a tenté de tout border, dès leur naissance. Elle les a vaccinés, n'a manqué aucun rendez-vous chez le pédiatre. Elle a suivi leur courbe de croissance, fait mesurer la longueur de leurs os, le périmètre de leur boîte crânienne. Elle a posé des questions, vu les meilleurs spécialistes. Elle a demandé à rencontrer la directrice de la crèche, a acheté des chaussures chez des chausseurs, des chaussures qui tiennent fermement les pieds encore mous. Elle a mouliné les purées, fait des détours pour récupérer le panier de légumes bio. Elle a lu. A observé. A supprimé le bisphénol A. Plus de manches de casseroles d'eau bouillante qui dépassent. Les bouteilles de produits ménagers rangées tout en haut. Des caches aux prises électriques. Et déjà, pour la sortie au zoo, le pique-nique dans le parc, elle a abordé le sujet. Elle a parlé de ces hommes qui rôdent et qu'il ne faut pas suivre. Ces hommes seuls qui ne font rien que cacher leurs yeux derrière des lunettes. Déjà, autour de la piscine, sur les bords des grandes routes et des sentiers montagneux, elle a parlé de ces pierres qui glissent, des trous et du vide. Pour tout, partout, elle a parlé des risques. Elle a tenté de prévenir. Mais elle savait. Dans son bureau comme dans sa vie privée, elle ne connaissait personne à qui il n'était jamais rien arrivé. Pas de vague, pas de drame, pas de création, pas de découverte. Rien qui dépasse. Pas de bosses, pas de creux. Une ligne de vie neutre. Cela existait peut-être. Mais elle n'avait jamais rien vu d'autre que des centaines de personnes, toutes victimes ou coupables, tortionnaires, dommages collatéraux ou témoins a minima. Et puis, de toute façon, elle ne leur souhaitait pas une vie vide. Elle les voulait heureux et épanouis. Elle voulait que la joie domine leur vie. Qu'ils soient audacieux, grands, flamboyants, rayonnants. Elle espérait pour eux des rencontres, des espoirs, des projets, des exceptions. Même s'ils s'accompagnaient de désillusions, de refus, de douleurs. Elle leur voulait une vie pleine et riche, qu'ils termineraient tous les deux vieux, repus de bonheur, exemptés des blessures trop rudes, apaisés, reconnaissants et sereins. Il ne lui restait dès lors qu'à prier pour cela: pas de mort avant la vieillesse. Pas de mort par accident. Par maladie. Par hasard. Juste de la vieillesse qui cueille quand on a déjà beaucoup vécu, que l'on est satisfait et fatigué. Elle ne pouvait pas les protéger de la vie mais elle voulait, tant qu'elle était leur mère, vivante à leurs côtés, les sauver de la mort. Des spasmes ont parcouru ses jambes, comme lorsque l'on sombre dans le sommeil ou que l'on s'apprête à en sortir. Elle n'osait pas remuer, le corps léger et lourd de sa fille sur le sien. Sa petite main posée sur son ventre, qui lui intimait fermement de ne pas bouger. »

« Son petit courait, sans cesse, derrière eux tous. Il devait jouer des coudes pour faire sa place, se satisfaire des restes d'emploi du temps, des jouets récupérés. On l'aimait autant, on l'adorait, mais il y avait toujours de moins en moins de temps. On ne pouvait pas enlever au précédent ce qu'il avait déjà, alors on donnait moins à celui qui n'avait encore rien. Voilà comment on accueillait les seconds. Peut-être était-il né là, son sentiment de devoir le protéger encore et encore. Cette impression qu'il fallait en faire plus pour lui. Elle voulait lui dire : « Cours, Garnier, cours ! Dépasse ta sœur, fais sans elle, vois grand, sauve-toi, vole. » Elle se sentait empêtrée, comme obligée d'en aimer moins un pour bien aimer l'autre. Pouvait-elle vraiment les aimer à l'identique ? Ne rien rogner à l'un pour donner à l'autre ? Elle voyait bien qu'elle n'avait que deux mains, que concrètement, lorsqu'elle était occupée avec l'un, elle ne pouvait pas être disponible pour l'autre. C'était mathématique et désolant. C'était sans issue, quoi qu'on en dise sur le cœur sans limites, l'amour incommensurable, égal, certain. Elle ne pouvait pas; elle était seule et ils étaient deux. Elle était seule comme elle l'avait toujours été, fille unique qui avait cherché toute sa vie à être deux. En voyant son petit quitter la pièce, le bruit de la vaisselle qu'on empile dans les oreilles, elle l'a rattrapé, l'a gauchement enlacé. A réprimé, en serrant fort son cœur à l'intérieur d'elle, l'envie de lui glisser à l'oreille : « Je t'aime, Garnier, je te préfère. » »

« Elle savait que l'on peut juger, bien juger, sans voir vraiment. Sans voir, mais pas aveuglément. Sa maladie avait développé chez elle une acuité puissante. Elle décelait les signes, entendait les mots plus forts. Débarrassée de cette connexion qui associe un faciès à un nom, un état, un chef d'accusation, un statut, une origine, elle avait accès à des visages qui racontaient autre chose. Elle en était devenue meilleure, payant cette singularité d'une fatigue supérieure, et quasi permanente. »

« L'enfant vient vers sa mère naturellement. Aussi loin soit-il, il sait trouver le regard de sa mère. Il sait tisser entre lui et elle ce fil invisible qui s'affranchit de la réalité. L'enfant n'est pas un visage, il est un regard. Lorsqu'elle ne savait pas, eux savaient. Eux la reconnaissaient, sans détour. Elle n'avait qu'à se laisser aller, se laisser guider, attirée par leur force magnétique réciproque. C'était ça, souvent, le plus souvent. Mais s'il y a bien une chose que sa maladie lui avait apprise, c'est qu'il n'existe aucune permanence. »

« Ici, d'aussi loin que l'on s'en souvienne, les enfants vivaient dehors. Ils étaient sales, collants, abasourdis par le vent, la chaleur ou le froid selon la saison. Ils ne jouaient pas dans des chambres, jamais. D'ailleurs, il n'y avait presque aucun jouet ici. Pas de plastique, pas de couleurs, pas de musique électronique répétitive. Il n'y avait, dehors, que des cordes et des trous, des morceaux d'outils rouillés, des trouvailles, de la paille, des monticules et des épaves à escalader, des chemins et des fossés à traverser. Il y avait des courses à faire, des vélos à enfourcher. S'asseoir dans la poussière, se poursuivre avec des bâtons. Échapper à la surveillance, être libres. Dehors, les enfants étaient vivants, grisés par les grands espaces, l'absence de règles. Il n'y avait rien à casser; tout était vieux et sale, ou trop robuste pour être abîmé par un enfant. Ce qui risquait ici, c'était leur corps, leur vie. Ils ne casseraient aucune machine, aucun outil. Ils se feraient transpercer, trancher la main, crever un œil, cisailler un membre. Ils se feraient enlever, là-bas, au bout des champs, là où l'on ne peut plus les voir, là où sont tapis les tordus. Comment pouvait-elle être la seule à avoir conscience de tout cela? Comment pouvaient-ils tous laisser leurs petits jouer ainsi dehors sans surveillance ? Ils savaient pourtant, ils savaient comme tout est fragile. »

« Le désir de vivre, la joie de découvrir. Le sens du travail, l'autonomie, La curiosité, l'écriture, la lecture, le goût de l'effort. L'application. La passion. L'envie des autres, l'empathie, la confiance, la gentillesse, la solidarité. Elle voulait qu'ils sachent ce qu'il faut faire, qu'ils ne redoutent pas ce qu'ils ignorent. Elle voulait leur apprendre à être imaginatifs, confiants, volontaires. Elle voulait leur transmettre de quoi se débrouiller. Les tutorer sans craindre de les lâcher. Elle voulait être une mère formidable, présente et fantomatique. Là quand il faut. Elle pouvait. Peut-être qu'elle pouvait. C'était sa mission après tout. Une grande, une très grande responsabilité. Elle sentait sa capacité. Elle la sentait couler dans ses veines. C'était bon. Ce soir, demain, tout le temps désormais, elle serait bonne pour eux. La meilleure. Légère, patiente, pédagogue.

Mais elle n'était pas cette mère. Pas toujours. Pas aujourd'hui. Pas aux Bordes. Pas le soir tard. Pas la nuit. Pas le matin tôt. Quand alors ? Quand ? Elle se demandait s'il existait un seul métier qui ne soit pas régi par le jugement. Existait-il une seule action qui ne soit pas soumise à sanction ? Le maraîcher dont on évalue la qualité des légumes. La santé, la vie, la survie, la guérison dont sont responsables les médecins, les infirmiers, les chirurgiens. Ces enseignants, ces avocats, ces conseillers, ces coiffeurs, ces arbitres dont nous sommes satisfaits ou pas. Le goût des lecteurs, des visiteurs, des publics. Ce banquier chez qui on ne retournera pas, ce chauffeur dont on juge la ponctualité, la conduite et l'amabilité. La pervenche qui n'a pas assez sanctionné. Le vendeur qui n'a pas assez vendu. Le serveur que l'on aime, ou pas. Elle détestait son notaire, elle détestait son fromager, elle détestait la nana qui faisait le ménage dans son bureau. Elle recommandait volontiers son coiffeur, son conseiller fiscal, la boîte de pompes funèbres qui s'était chargée de l'enterrement de ses parents, le pédiatre qui avait suivi sa grande, le chausseur dans leur rue. Elle adorait le courtier qui avait négocié le prêt pour l'achat de leur appartement, le dernier. Elle adorait aussi son assistante, le fleuriste près du tribunal, et sa factrice. Elle brûlerait son remplaçant si c'était possible, qui n'acceptait jamais qu'elle prenne les recommandés de son mari. Rien. Pas une fonction n'échappait à l'avis. Il y avait les bons et les mauvais. Il y avait des actes et des conséquences. Beaucoup de responsabilités. Plein d'engagements à tenir. Elle se sentait accablée. Dépassée par ce que l'on attendait d'elle.

[...] Elle n'avait pas d'autre choix que d'être excellente. Elle ne voulait pas se tromper. Elle ne voulait pas que l'on accuse à tort, que l'on juge vite, que l'on condamne mal. Elle devait être parfaite, inattaquable. Elle ne craignait pas que l'on ne l'aime pas. Elle n'était pas tributaire d'un carnet de commandes à remplir. Elle se moquait de l'avis de ses collègues à son égard. Elle n'avait pas à plaire. Elle n'avait pas à satisfaire un patron. Elle tenait entre ses mains des avenirs. Elle détenait des vérités, des acceptations, des pardons, des résiliences. Par ses verdicts, elle scellait le Bien et le Mal. Après cela, il lui arrivait de penser qu'elle avait le droit de marcher un peu toute seule, de respirer le meilleur air qui soit, de manger les plats les plus succulents. Elle trouvait qu'elle méritait que l'on caresse longuement ses cheveux, qu'on la laisse avoir raison même lorsqu'elle avait tort, qu'on la laisse se tromper en paix. »

« Lorsqu'elle fermait la porte de son bureau, elle avait envie qu'on la nourrisse, bouchée par bouchée, qu'on la conduise, la déshabille, la lave. Elle voulait que l'on suspende tout jugement. Que puissent exister sans conséquence les poils sur ses jambes, sa fatigue, ses envies et toutes ses failles. Mais elle devait rentrer vite pour vite s'occuper des bains, du repas, des solutions à tout, devenir une mère. Chaque soir, elle déplorait qu'il n'y ait aucune légèreté dans le fait de rejoindre ses enfants. Lorsqu'elle garait sa voiture dans le parking au sous-sol, elle pleurait de se sentir si lourde. Elle pleurait sur tout ce qu'elle anticipait et qui se passerait sans aucun doute. Les caprices, les répétitions, quinze fois, de ce qu'il faut faire et de ce qu'il ne faut pas faire. Enlève tes chaussures, range ton cartable, accroche ton manteau, va prendre ta douche, lave bien derrière les oreilles, sèche-toi bien l'entrejambe, va mettre ton pyjama, attache tes cheveux. Ne crie pas, ne tape pas, ne rentre pas avec tes chaussures, ne laisse pas ton cartable au milieu de l'entrée, ne laisse pas ton manteau par terre, ne reste pas trop longtemps sous la douche, ne reste pas toute nue. Habille-toi. Mange. Arrête. Calme-toi. Ne crie pas. Laisse-le. Viens. Endors-toi. Dépêche-toi. Ne parle pas sur ce ton. Reviens. Brosse-toi les dents. Va te laver les mains. Répète. Ne me coupe pas la parole. Laisse. Ne dis pas ça. Arrête. Arrête. Arrête. Elle leur parlait à l'impératif. C'était sa façon de s'adresser à ses enfants. L'impératif pressé. L'impératif impatient. L'impératif exigeant. L'impératif puant. Elle paniquait. Littéralement. Pourquoi avait-elle enfanté ? Mais pourquoi ? Comment allait-elle pouvoir tenir ce rôle si longtemps ? Sans mourir elle-même de tant redouter le pire. »

« - Oui, mais moi, il y a personne que j'aimerai plus que toi un jour. Je suis sûre.

- D'accord, ma puce. D'accord.

- Tu me crois pas.

- Je te crois. C'est juste qu'on ne peut pas dire des phrases définitives comme ça.

- Il y a personne qui t'aime plus que moi. Personne, personne!

- D'accord. Merci, Hilde. Merci de ton amour.

- Et je les déteste, ceux qui t'aiment.

Sa grande, si petite dans son pyjama, les yeux qui voulaient pleurer. Elle l'a vue serrer les poings, rager de voir sa mère prendre à la légère sa déclaration. Sa grande, le cœur entier, pas encore craquelé, qui lui racontait comment l'amour peut être radical. Son aveu se heurtait à celui de l'adulte qui doute, qui sait trop bien, qui croit moins. »

« Elle avait besoin de longueur, de silence. Il lui fallait de franches suspensions de ses responsabilités, sans plus aucune analyse, sans possibilité de réquisition. Des plages sans traits pour marquer le temps, un rouleau sans échéances. Elle avait une trêve. Une fois par an. Lorsqu'ils partaient en vacances chez des amis. Une semaine où elle s'appartenait à nouveau. Ses journées redevenaient fluides. Le temps était de nouveau ininterrompu. Un liquide toujours aussi fuyant mais qui filait de façon homogène, souple, sans accrocs. Elle jouissait de tout. Pas de questions quant au fait de savoir si on en veut, quand on en aura, comment ils seront. Elle redevenait cette jeune célibataire qu'elle avait été, qui ne pensait qu'à elle. Qui avait le temps, qui n'avait pas ce poids permanent sur le cœur, qui se muait en brûlure lorsque l'inquiétude était trop grande. Quand un des deux tombait ou avait de la peine. Elle n'était responsable que de son devenir à elle. Avec en prime, la fameuse case cochée. Mère de deux enfants. Mais qui n'étaient pas là. Pas disparus, pas partis, pas morts. Juste, pas là. Elle avait besoin de cela. Pas d'une pause. Mais d'un nouveau statut. Être mère sans l'être. Déléguer son amour et sa crainte, ses deux puits sans fond, porteurs d'une angoisse qui l'empêchait, certains soirs, de vraiment bien respirer. »

« Elles s'aimaient comme on s'aime enfants, sans chercher à changer l'autre. »

« Nul n'est à l'abri, jamais. Nul ne peut compter sur le fait que les tragédies se construisent tranquillement, ont des fondements qui les nourrissent jusqu'à leur éclosion. Il est impossible de se préparer. Le pire n'a besoin de rien d'autre que d'advenir. »

« Mais le « maman ! » était un cri. Il était violent et sûr de lui. Il était tranchant comme une impatience. Il ne déchirait pas le matin de façon romanesque et romantique. Il le tranchait comme un boucher. Sa mère, il la saisissait. Le bras enfoncé dans le corps de la génisse, il empoignait le corps de sa mère et il tirait. De toutes ses forces, le pied sur l'arrière-train de l'animal pour faire levier, il tirait sur le corps harponné. Il la sortait, l'exposait à l'air vif, bruyant et sale. Elle s'est levée. A couru sur la pointe des pieds. Elle a ouvert la porte de leur chambre, fébrile comme avant un assaut. Sans adrénaline. Avec juste dans son corps, la crainte. »

« La tradition avait cette vertu de créer de la certitude, une forme de sécurité. »

« Il y a des coins reculés, si loin du monde que tout y semble possible. Une vie meilleure, plus de quiétude. Des grands espaces qui font prendre la mesure d'une échelle qui échappe d'habitude. Les montagnes y sont des plis de la terre. Les lacs et les étangs, des poches d'eau, comme des écuelles posées à la surface de la planète. Il y en a d'autres, des coins esseulés. Des petits coins de ferme, des villages délaissés où la solitude est plus sombre qu'ailleurs. L'espace y est une vaste nappe aride dont les frontières reculent à mesure que l'on court pour s'en échapper. Le reste du monde n'y a pas sa place. Ce sont des coins dont il n'y a rien à apprendre et rien à comprendre.

Elle a fermé les yeux un instant puis a fixé la route droit devant, refusant d'accepter, les mains jointes et serrées, les limites de son pouvoir. »

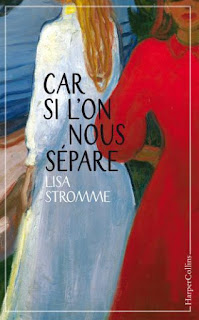

Quatrième de couverture

Les Bordes, c'est un lieu et c'est une famille. En l'occurrence, sa belle-famille qui ne l'aime pas. Elle, Brune, le bouclier. Mère responsable, tenant solidement sur ses deux jambes, un œil toujours fixé sur le rétroviseur ou l'entrebäillement de la porte, qui guette, anticipe, tente de maîtriser les risques.

Ce week-end, comme chaque année en juin, elle prend la route avec ses deux enfants pour rejoindre Les Bordes et honorer un rituel familial.

Pour celle qui craint chaque seconde l'accident domestique, Les Bordes ressemblent à l'enfer. Trop de jeux extérieurs, trop de recoins, de folles libertés. Trop de silence et de méchancetés à peine contenues. Trop de souvenirs.

Aux Bordes, Brune saura-t-elle esquiver le pire ? Est-il possible pour une mère de protéger ses enfants ?

Derrière la mécanique du drame hasardeux et l'absence de bourreaux, Les Bordes dresse un portrait de la famille, de la parentalité et de la maternité sans fard, grâce à une héroïne aussi troublante qu'humaine.

Aurélie Jeannin est conceptrice-rédactrice, consultante spécialisée en identité de marque. Elle est l'autrice d'un premier roman remarqué, Préférer l'hiver (HarperCollins, 2020; HarperCollins Poche, 2021). Elle vit avec son mari et ses enfants en forêt, quelque part en France.

Éditions Harper Collins/Traversée, janvier 2021

218 pages