Le conspirationisme est une vraie plaie, taillant dans la chair des cicatrices indélébiles.

« Ma poitrine s'est soulevée, elle était percée. Là, dans la blessure qu'il m'avait infligée, tous les griefs étouffés de la campagne ont plongé en moi, et la blessure cruelle de ses mots a longtemps persisté dans mes jours, dans mes semaines, jusqu'à durcir autant que du basalte, une tumeur noire que j'emportais partout avec moi, serrée comme un poing. »

Comment se libérer de l'emprise terrorrisante d'un père endoctriné, étroit d'esprit, exigeant l'obéissance extrême, l'attention divine et la pureté à leur apogée et comment dire sa rage ? Peut-être par la littérature ? Grâce à l'écriture ? La poésie, cette « planche au milieu de la tempête » ?

N'hésitez pas à ouvrir ce livre, Safiya Sinclair y délivre une immense leçon de vie.

« C'étaient les réprimés et les opprimés de la nation, hors-la-loi et persécutés depuis la création du mouvement rastafari en 1930, quand un prédicateur de rue, un visionnaire, le dénommé Leonard Percival Howell, avait entendu l'appel de Marcus Garvey à se « tourner vers l'Afrique pour le couronnement d'un roi noir » qui serait le héraut de la libération noire. Howell avait suivi la trajectoire de la flèche de Garvey jusqu'à la mère patrie où il avait trouvé Hailé Sélassié, empereur d'Éthiopie, la seule nation africaine à n'avoir jamais été colonisée, et déclaré que Dieu s'était réincarné, en marchant au milieu d'eux sous l'apparence d'un homme noir, né Ras Tafari Makonnen. De cet homme sont nés à la fois un mythe et une montagne, un glissement culturel tellurique qui avait trans-formé le Rastafari en menace durable contre le monde colonial. Ce mouvement s'était durci autour d'une foi militante en une indépendance noire inspirée par le règne de Hailé Sélassié, un rêve de libération qui ne se réaliserait qu'une fois brisées les chaînes de la colonisation. Les Rastas seraient des bergers de la paix, qui aspiraient à une nation libre et à une diaspora africaine unifiée. Et bien que le mouvement rastafari ait été non violent, ses membres composaient la nation des moutons noirs, redoutés et méprisés par une société chrétienne encore sous domination britannique, forcés de vivre aux marges, en parias. C'étaient des sans-terre et des sans-abris involon-taires, leurs campements saccagés, leurs champs brûlés par un gouvernement au service de la Couronne. Quand Percival Howell avait construit Pinnacle, la plus grande commune rasta, une société pacifique et autonome, le gouvernement britannique l'avait rasée, étouffant ainsi le message d'unité et d'indépendance noire du mouvement. C'étaient les sans-emploi inemployables, les victimes constantes de la violence et de la brutalité étatique, ceux que le gouvernement empri-sonnait et rasait de force, ceux que la police frappait avec la dernière brutalité. En 1963, quand un groupe de Rastas refusèrent de renoncer à leurs terres agricoles où ils vivaient et de céder aux expropriations gouvernementales, Alexander Bustamante, le Premier ministre blanc de l'époque, ordonna à l'armée de « rameuter tous les Rastas, morts ou vifs ! ». Cela déclencha une opération militaire dévastatrice, au cours d'un week-end de terreur, les communes rastas furent incendiées dans toute l'île, plus de cent cinquante Rastas furent traînés hors de leurs maisons, emprisonnés et torturés, et le nombre des tués demeure inconnu.

Pendant des décennies, on les avait traités de croquemitaines, de fous, on avait invoqué l'Homme au Cœur noir une caricature assoiffée de sang inventée pour effrayer les enfants et les éloigner de Rastafari. Ils furent chassés de leurs foyers, abandonnés par leurs familles, et toutes les portes se fermaient devant eux. Ainsi, lorsque les Rastas se sont mis à lire les récits bibliques des persécutions et des luttes des Juifs, ils ont reconnu dans leur souffrance leurs propres persécutions. De ces psaumes de l'exil hébraïque est venu le nom qu'ont donné les Rastafari à l'État systématiquement raciste et aux forces impériales qui les avaient traqués, pourchassés et réprimés : Babylone. Babylone, c'était le gouvernement qui les avait mis hors la loi, la police qui les avait roués de coups et mis à mort. Babylone, c'était l'Église qui les avait damnés et condamnés aux feux de l'enfer. C'était la botte de l'État qui leur écrasait la gorge, le pistolet du politicien dans le ventre. Le fouet de la Couronne sur la peau du dos. Babylone, c'étaient les forces violentes et sinistres nées de l'idéologie occidentale, le colonialisme et le christianisme qui avaient engendré des siècles d'esclavage et d'oppression des Noirs, et provoqué la corruption des esprits noirs. C'était la menace de la destruction qui s'insinuait encore maintenant, et pesait sur chaque famille rasta.

Or, en ce jour, Babylone ne pouvait stopper les Rastafari. En ce jour, tous affluaient avec la ferveur de l'espoir. Ils affluaient pour être entendus, pour être vus, pour être reconnus. Aujourd'hui, ils étaient venus voir Dieu toiser Babylone droit dans les yeux.

En signe de défi face aux costumes empesés et aux perles de la délégation des beaux quartiers de Kingston, et de désobéissance aux appels à la bienséance du gouverneur-général et du Premier ministre par intérim, les Rastas continuaient de danser et de chanter.

Quand Dieu arrive, la pluie s'arrête ! s'exclamaient-ils. Quand Dieu arrive, la pluie s'arrête !

Ils guettaient tous avec piété son avion dans le ciel obscurci. »

« Jusqu'à mes cinq ans, nous avons vécu au bord de la mer dans notre minuscule village de White House, qui appartenait aux pêcheurs de la famille de ma mère, à son père et à son grand-père. Notre petite communauté littorale se cachait juste aux marges d'une Jamaïque de carte postale, un modeste hameau dissimulé derrière un épais rideau d'arbres rendus noueux par le vent et un mur de parpaings de béton épars, un petit kilomètre de sable chaud bruni par notre vie de chaque jour, passé au crible de nos orteils nus, étincelant sur trois cents mètres dans toutes les directions, jusqu'à la mer. Notre village et nos cabanes étaient impossibles à voir depuis les airs, à moins de savoir exactement où repérer cette tête d'épingle bleu rivage, et tout aussi difficile à trouver par la terre. Au bout d'un petit chemin délabré, enveloppé d'hibiscus et de flamboyants tambourinant sur le toit de la voiture, notre cul-de-sac se situait à l'écart et portait le nom de la maison de mon arrière-grand-père, qu'il avait lui-même peinte en blanc dès son arrivée sur cette plage presque un siècle plus tôt. Ici, aucune publicité enjôleuse ne vantait un paradis « sans souci », aucun daïquiri de bienvenue, aucun maître d'hôtel noir souriant. C'était ma Jamaïque. Ici, le temps s'écoulait avec lenteur, avec réserve, et un pêcheur buriné par les intempéries, un grand-père ou un oncle, soulèverait ou pas le chapeau de paille qui lui masquait les yeux pour vous accueillir. »

« La mer a été le premier foyer que j'ai connu. C'est là que j'ai passé ma petite enfance dans un état de bonheur fou, allongée sous les amandiers abreuvés par l'eau salée, savourant chaque œil de poisson comme un bonbon précieux, les orteils plongés dans le clapotis laiteux de la mer. Je creusais pour trouver des bernard-l'ermite sous la surface du sable, nous pataugions dans les flaques où les raies s'enfouissaient pour se rafraîchir. Je dormais sous l'ombre mûrie où les raisiniers de mer laissaient pendre leurs fruits talés, violacés et délicieux, prêts à être sucés. Je me gavais d'amandes et de noix de coco fraîches, je buvais leur lait par un trou que ma mère creusait avec sa machette, et après je grattais et croquais la gelée blanche jusqu'à en être repue. Tous les jours, une nouvelle robe que ma mère avait cousue pour moi de ses mains faisait ma joie. Ses sœurs et elle possédaient chacune un rire distinct qui retentissait et les précédait comme des sirènes heureuses partout où elles allaient, crachant des décibels qui alertaient le village entier de l'arrivée de leur petite troupe. Chaque fois que les sœurs s'asseyaient ensemble sur la plage pour bavarder, je m'accrochais à leurs chevilles et j'écoutais, en singeant leurs glousse-ments de sauvageonnes, auxquels même les hérons au-dessus de nos têtes ne pouvaient échapper. »

« « Tu es née trop sensible pour ce monde », me répétait-elle, alors que je suçais mon pouce et caressais ses longues dreadlocks, en écoutant le fracas des vagues. »

« Mon père n'était pas originaire du bord de mer, et il ne s'est jamais senti à l'aise à White House. C'était un homme qui vivait parmi les pêcheurs mais ne mangeait pas de poisson, tant il adhérait à tous les préceptes d'une existence de Rasta: pas d'alcool, pas de tabac, pas de viande ou de produits laitiers, tous ces principes d'un mode de vie extrêmement restrictif que les Rastafari appelaient l'Ital. A vingt-six ans déjà, sa barbe épaisse et le ruissellement de ses dreadlocks lui donnaient l'allure flétrie d'un devin dont les feuilles de thé ne prédisaient que la catastrophe. Certains jours, il apportait sa guitare sur la plage et beuglait ses chansons reggae annonçant le péril imminent guettant les Noirs, avec une austérité tempétueuse qui devait paraître déplacée, au bord de la mer. Il n'était plus temps de folâtrer avec une Babylone à l'affût, avertissait-il, prenant souvent les villageois au piège de longues conversations où il leur enjoignait de se fortifier l'esprit et le corps contre les maux du monde occidental. « Car un esprit faible est à la merci des vers de Babylone », les admonestait-il, en les perçant d'un regard capable d'ennuager le soleil. Ce regard, mes frère et sœur et moi finirions par trop bien le connaître. »

« Ces hautes barrières avaient été érigées pour la première fois en 1944, quarante ans avant ma naissance, quand le gouvernement avait consacré des années à bétonner nos marécages en vue de construire un aéroport aux abords du village, pendant que des hôtels se dressaient lentement tout autour de nous. Chaque nouvel hôtel qui se construisait était plus grand que le précédent, jusqu'à ce que les complexes touristiques ressemblent à nos demeures et plantations coloniales encore debout, un bon nombre servant d'attractions et de destinations de mariage pour touristes. C'était le fantasme que ces touristes avaient envie d'investir : prendre des bains de soleil dans des hôtels de la côte baptisés Royal Plantation ou Grand Palladium, puis se marier sur la terre où les esclaves avaient été torturés et mis à mort. C'était le paradis - un lieu où notre histoire et notre terre ne nous appartenaient plus. Chaque année, les Jamaïcains noirs se laissaient de plus en plus déposséder de cette côte, ce joyau de notre île offert aux yeux du monde extérieur, toute cette beauté qui avait été la nôtre rachetée par de riches hôteliers ou vendue à des étrangers par les descendants d'esclavagistes blancs qui gagnaient des fortunes sur notre dos et détiennent aujourd'hui encore une part suffisante de la Jamaïque pour continuer d'en tirer des profits. »

« Mon père chantait dans ces hôtels pour gagner sa vie, mais pour lui le reggae était avant tout une expérience religieuse. Il pensait que s'il continuait à jouer son reggae avec la juste conviction, ce monde tordu se réveillerait et changerait. S'il continuait à jouer, il réussirait à sauver l'esprit des Noirs et nous atteindrions Sion, la Terre promise, en Afrique. Certains jours, il lui suffisait de communier avec Jah, de diffuser le message de Sa Majesté, et c'était ainsi qu'il avait continué à jouer sa musique sacrée pour les touristes dans les stations balnéaires populaires de Negril et de Trelawny, et de nourrir le vaste appétit de l'imagination des Blancs et des étrangers, alors que la Jamaïque le fuyait, lui et son message. Ce que les touristes ne pouvaient deviner, tandis qu'ils buvaient et mangeaient pendant que mon père chantait et exhibait ses dreadlocks sur scène, c'était la véritable motivation de son chant. Nuit après nuit, il chantait pour raser Babylone, c'est-à-dire eux, par le feu. »

« Alors que mon père a façonné notre vision d'un monde méchant et de son histoire cachée, ma mère a façonné notre amour de l'apprentissage et notre sens de l'émerveillement. Alors qu'il nous mettait en garde contre Babylone, elle nous montrait Sion, la Terre promise. »

« Pour nous, ma mère était une folle merveille. »

« Un livre, ai-je vite appris, était un voyage dans le temps.

Chaque page renfermait un pouvoir irréfutable. Lorsque le soleil brûlait si fort qu'il me rendait ivre, j'ouvrais l'encyclopédie gigantesque et m'y engouffrais. »

« En son absence, tous les week-ends, nous allions en villeau magasin d'Ika Tafara lui téléphoner. Ika était le frère rasta le plus proche de mon père, vénéré par de nombreux Rastas de Mobay pour avoir survécu au massacre de Coral Gardens.

Cet événement avait provoqué l'une des périodes de brutalité gouvernementale les plus horribles de l'histoire de la Jamaïque, un temps que mon père évoquait parfois par bribes lorsqu'il nous faisait la leçon contre Babylone, afin de nous illustrer la longue histoire de son règne violent. La commune de Howell avait été réduite en cendres, la vision d'un mouvement rastafari unifié avait fini anéantie, et les Rastas, qui continuaient à prêcher la paix et l'amour, étaient devenus les cibles déclarées de violences civiles et policières unilatérales et d'une discrimination généralisée. Il leur arrivait souvent d'être arrêtés alors qu'ils marchaient le long des plages aménagées spécialement pour les touristes, car leur apparence était jugée horrible, et le gouvernement, qui courtisait les investisseurs étrangers, avait tenté d'interdire aux Rastas d'emprunter les routes côtières de Montego Bay. Leurs familles les rejetaient, comme ma grand-mère avait rejeté mon père en cet après-midi pluvieux, et la plupart des Rastafari, devenus des nomades et des reclus, avaient choisi de vivre paisiblement entre eux dans de petits campements disséminés sur toute l'île. Mon père n'était qu'un bébé, en 1963, l'époque où Ika vivait dans l'un de ces campements agricoles de Coral Gardens. Ce quartier de Mobay reposait sur d'anciennes plantations que le gouvernement et les propriétaires locaux avaient tenté de récupérer en vue d'un programme hôtelier. Les Rastas avaient refusé de céder leurs terres agricoles à Babylone, la police était intervenue pour les expulser sous une pluie de balles, tuant trois d'entre eux. »

« Malgré les appels à la riposte d'un groupe marginal de Rastas, la majorité des frères de Mobay avaient refusé de recourir à la violence, défendant leurs convictions pacifistes et appelant à l'unité. Refusant de s'y plier, un petit groupe de six Rastas s'était armé et avait riposté. Deux officiers de police avaient péri dans l'échange de tirs. En guise de représailles, Alexander Bustamante, le Premier ministre blanc de l'époque, avait pris pour cible les Rastafari de toute l'île, ordonnant aux militaires de « rafler tous les Rastas, morts ou vifs ». Des années plus tard, j'apprendrais par moi-même le reste de cette histoire brutale, horrifiée de ces informations qui défilaient devant moi. Au cours d'un long week-end d'avril 1963, qui débuta par ce que les Rastas appellent le « Bad Friday », l'armée jamaïcaine s'était déchaînée, attaquant et détruisant plusieurs campements de Rastas dans tout l'Ouest de la Jamaïque. Les forces de police s'entraînaient depuis des années au tir à la cible sur des photos de Rastafari, si bien que lorsque Bustamante leur avait finalement donné le pouvoir d'arrêter tous ces Rastas sous la menace d'une arme, nombreux sont ceux qui ne sont jamais rentrés. La police avait capturé, rasé de force, coupé les dreadlocks de centaines de Rastas. Elle avait emprisonné, torturé et blessé quelque cent cinquante Rastafaris et tué un nombre indéterminé de frères. Peu après, le mot « Babylone » avait remplacé définitivement le mot « police » dans le patois jamaïcain.

À l'école, on ne m'a jamais enseigné un seul mot de cet épisode; ce massacre avait été pratiquement effacé de l'histoire de la Jamaïque, et nous sommes très peu à être informés de ces atrocités, mais le terme qui désigne la police demeure depuis lors : « Babylone ». »

« Des années plus tard, lorsque j'ai eu le courage de demander à mon père pourquoi il portait du cuir mais ne mangeait pas de viande, il m'a réprimandée pour mon impertinence. Plus je rencontrais de Rastas, plus je me rendais compte qu'il n'existait parmi les frères Rastafari aucun évangile unique ou reconnu. Chaque homme façonnait son propre credo, traçait sa propre route. J'ai appris des décennies plus tard que certains Rastas refusaient en fait de voyager à bord de véhicules à moteur ou d'utiliser les machines de Babylone. Certains ne touchaient jamais à l'argent de Babylone, sauf avec des gants ou un sac en plastique. Et certains n'envoyaient pas leurs enfants à l'école, mes frère et sœur et moi l'avons appris après avoir parlé avec d'autres enfants rastas. Chaque homme était simplement l'auteur et l'interprète de sa propre vie, en fonction des sectes et des principes qui l'interpellaient le plus. Certains étaient plus stricts que mon père, d'autres plus indulgents. Et bien que je ne puisse pas parler de la situation du foyer d'autres frères, presque tous les Rastafaris croyaient au maintien de la paix et de l'harmonie en public, se considérant comme les défenseurs consacrés de Jah, unissant le peuple noir dans la lutte contre Babylone. »

« En observant de loin le groupe de nos frères Rasta, en observant leurs visages calmes et austères tandis qu'ils raisonnaient, les voyant parfois faire signe aux garçons de les rejoindre dans ce cercle, j'en éprouvais de l'envie. Car vingt-cinq années s'écouleraient avant que je n'apprenne les divers principes qui les réunissaient, et que je prenne place pour écrire et mener mes propres recherches. C'est alors que j'ai appris l'existence de trois sectes ou ordres principaux du Rastafari. La Maison de Nyabinghi est la plus ancienne et celle dont sont issues toutes les autres sectes. Nyabinghi pratique un militantisme panafricaniste, qui croit en Hailé Sélassié, réincarnation de Dieu sur la terre, en l'unification des Noirs, en leur libération et en leur rapatriement en Éthiopie. Les Douze Tribus d'Israël forme la secte rastafarie la plus progressiste, qui accueille dans ses rangs de jeunes Jamaïcains des quartiers chics et des étrangers blancs; ils mangent de la viande et croient en Jésus-Christ. Les Bobo Shanti, la plus récente des trois sectes, vivent à l'écart de la société en un groupe autarcique qui adhère aux lois mosaïques juives de l'Ancien Testament, notamment l'observance du sabbat et des règles singulières de mise à l'écart des femmes lors de leurs menstruations. J'ai vécu presque toute ma vie dans le respect d'un semblant de ces règles, mais je ne savais pas lequel de ces noms adopter. Certes, mon père se considérait surtout proche de la Maison de Nyabinghi, mais il n'est jamais devenu membre officiel d'aucune des trois sectes et, au fil de nos existences, il a puisé ses propres règles et inspirations dans les trois, créant son propre type d'ordre, sa propre Maison. »

« Avant de tourner les talons et de me précipiter dans la cour aux bavardages, j'ai observé les sœurs rastas. Toutes avaient les traits tirés, épuisés, les mains brûlées, calleuses à cause des travaux ménagers, comme celles de ma mère. Presque toutes tenaient un bébé ou un enfant en bas âge dans leurs bras, certaines étaient enceintes, comme ma mère. D'autres étaient tellement occupées par les enfants qu'elles pouvaient à peine se parler. À l'inverse du cercle des frères, aucune d'elles ne vociférait « Jah Rastafari ! ». Parmi elles, pas de révélations spirituelles. Rien que des femmes qui s'empressaient de retourner en cuisine à tour de rôle, et s'occupaient avec diligence de leurs enfants et de leurs hommes. Leurs envies bridées et sans formes, leurs foulards blancs qui se défont. À cet instant, le murmure effilé d'un souffle fantôme m'a saisie. Comme l'éclair d'une aile blanche, une pâle silhouette de femme, vaguement familière, a voleté entre les rideaux contre le mur. Une pensée, flottant hors d'atteinte, aspirait lentement l'air de la pièce. J'en ai frissonné, puis j'ai chassé ce spectre et j'ai fait demi-tour pour rejoindre les festivités aussi vite que possible. Il s'écoulerait beaucoup de temps avant que cette pensée ne ressorte dangereusement des buissons de mon esprit. Mais cette fois-là, je n'aurais d'autre choix que d'y prêter garde. »

« Ne voyez-vous pas toute la nécessité d'un monde de souffrances et de soucis pour éduquer une intelligence et en façonner une âme ? »

JOHN KEATS, « La vallée où se forge l'âme »

« - Alors, le henné, ça fait partie de votre... religion ?

J'ai secoué la tête. Elle m'a demandé si j'avais le droit de mettre du vernis à ongles. J'ai répondu par la négative. Elle m'a posé une autre question relative à Rastafari, puis une autre, à laquelle la réponse était non, toujours non, je n'avais pas le droit. Mais elle a continué, comme si elle essayait de me révéler sa clairvoyance sur Rastafari. Pourquoi le henné est-il autorisé, alors que le vernis à ongles ne l'est pas ? Pourquoi ne portes-tu que des jupes et des robes? Pourquoi tu ne peux pas porter de pantalons ? Pourquoi tu n'as pas le droit de te maquiller ? Pourquoi ne peux-tu pas te percer les oreilles ? Pourquoi tu ne peux pas te raser? Quelles étaient les règles ? Qui les établissait ?

"Mon père", avais-je envie de lui répondre. Mon père les édictait. Et maintenant, apparemment, rien ne me permettait de lui échapper. Toute l'excitation ressentie en parlant avec Shannon était bridée par la vision que j'avais de moi-même en fille parfaite de Rastafari, de ses tenues, de son allure. Mon humilité. Ma pureté. Mon silence. Il me semblait que Rastafari s'emparait de chaque moment de ma vie, de chaque conver-sation, de chaque espoir d'amitié.

Le collier de ma honte pesait sans cesse de plus en plus lourd, et mon visage me brûlait sous les projecteurs de ses questions. J'ai regardé les autres filles flotter au loin.

- Mais et ton frère ? (Sans désarmer, Shannon s'est à nouveau collée à mon oreille.) Est-ce qu'il a aussi ses règles à respecter ?

Elle était maintenant sur la plus basse branche, ses jambes pâles se balançant près de ma tête.

J'ai fait non de la tête. »

« Si j'avais eu les mots pour ce faire à ce moment-là, il aurait été plus simple de lui dire que chaque Rastaman était la divinité de sa maison, que chaque mot prononcé par mon père était parole d'évangile. Il n'y avait pas de texte fondateur ou de principes unificateurs, pas de maison sainte à l'exception de la Maison de Djani. Vivre dans un foyer rasta, c'était comme être dans une église permanente, sauf que les écritures se révélaient aussi variables que le ciel, mon père étant à la fois le dieu de la mer et le dieu du soleil.

- Que se passe-t-il si tu ne suis pas ses règles ?

- J'ai des problèmes. »

« Mon père ne deviendrait jamais charpentier, banquier ou chauffeur de taxi, répétait-il toujours. Il chantait pour Jah et ne se voyait avancer sur aucune autre voie. Il n'avait donc pas d'autre choix que de retourner chanter dans les cabarets des hôtels de la côte ouest, reprenant les dix mêmes chansons de Bob Marley qu'il avait peaufinées pour en faire sa lance d'or, décochée en douce sur la foule des touristes qui dînaient de steaks et buvaient aveuglément jusqu'à tout oublier. Avec nous, à la maison, il pouvait encore se comporter en roi. Toutes les images et tous les sons lui appartenaient, tous les mots lui appartenaient. S'il se levait béat de bonheur, nous devions tous l'être aussi, peu importaient nos émotions. Il n'avait jamais lavé un plat ou une assiette, jamais allumé une cuisinière, jamais touché un balai. Ma mère lui servait tous les plats dès qu'il les réclamait, et son régime Ital était notre régime. La télécommande de la télévision et toutes les chaînes que nous regardions lui appartenaient. Sa chanson était la seule et unique chanson. Il s'ensuivait donc que notre punition lui appartenait, à lui et à lui seul. »

« J'avais trop mal pour m'habiller, j'ai appelé ma mère dans ma chambre et je lui ai dit que j'avais besoin de son aide pour fermer mon soutien-gorge. Je n'avais pas du tout besoin de son aide. Mais je voulais qu'elle voie. Ce qu'il avait fait. Ce qu'elle avait fait. Je voulais qu'elle ait ça en face, Nos regards se sont croisés brièvement dans le miroir et elle a détourné les yeux. Elle a jeté un coup d'œil dans mon dos, puis elle a marqué un temps d'arrêt. J'ai attendu qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi. À sa mine sévère, j'ai compris: elle savait que je l'avais fait venir uniquement pour lui montrer.

- Tu es vraiment drôle, m'a-t-elle dit.

Même aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre pourquoi elle m'a dit ça. Peut-être n'était-elle pas prête à affronter tout cela. Peut-être pensait-elle que c'était justifié, que j'étais une ingrate, que sa blessure était légitime. Ou qu'en détournant le regard, elle réussirait en quelque sorte à défaire ce moment, à le reprendre. Je n'en sais rien. Ce moment demeure sans réponse et sans fin. Quelque part au cours de notre vie commune, l'amour et la souffrance sont éclos du même œuf, comme complices d'un crime. Elle m'a agrafé mon soutien-gorge et j'ai grimacé. Elle est restée debout un moment, sans jamais croiser mon regard dans le miroir, et n'a rien dit de plus. Elle m'a tendu une chemise. Puis elle est sortie et elle a fermé la porte, me laissant seule.

En me voyant dans le miroir, j'ai su que je n'étais rien. Que je ne méritais rien. J'étais plus petite qu'un grain de poussière dans l'œil de Dieu, désireuse d'être emportée par son ouragan, de lâcher le bois flottant pourri auquel je m'accrochais et de me noyer enfin. Au lieu de cela, je me suis assise avec moi-même et j'ai bu cette solitude, en m'enfonçant les ongles dans le poignet et en me détournant des légers petits coups de mon frère à la porte. »

« J'ai détourné les yeux du visage de Mme Newnham et je suis passée devant son bureau rempli de reliques catholiques, de tous ces colifichets qui m'étaient devenus si familiers au cours des derniers mois. Au lendemain matin de sa pire violence, mon père avait sauté hors du lit en poids plume et libéré, de son humeur la plus légère depuis des mois. À mon réveil, il roucoulait au son de sa guitare, la ceinture rouge toujours accrochée au mur de la chambre, au-dessus de sa tête, à côté de Hailé Sélassié. Chaque note qu'il chantait plantait un crochet acéré qui déchiquetait ce qui restait de mon esprit, et j'ai alors su ce que j'avais perdu. Ma mère, humiliée par les contraintes de notre pauvreté, m'avait finalement sacrifiée à sa colère. Mon frère, encore trop petit pour me sauver, s'était fait violemment plaquer contre le mur. Mes sœurs, se bouchant les oreilles avec les doigts, avaient appris à se coudre et à se clore la bouche. Dans ce monde, je n'avais plus personne pour me protéger. Cette expression du visage de mon père, noué par la détermination alors qu'il abattait sa ceinture sur moi, tournait en boucle dans mon esprit, un souvenir qui m'écrasait plus que les coups. Il me désagrège encore jusqu'au néant, même aujourd'hui. À force de coups, il avait essayé d'extraire Babylone de moi. D'étouffer la femme que j'étais en train de devenir, celle qu'il imaginait l'éclaboussant d'eau de pluie sale dans une rue future. « Épargner le bâton et gåter l'enfant », m'a déclaré mon père quand tout a été fini. Mais il n'y avait plus rien de moi-même à gâter, plus rien à épargner. Je me suis regardée dans le miroir et je n'ai vu que de la laideur. Les racines emmêlées de mes dreadlocks et ma dent de devant cassée étaient laides. Les arbres étaient laids, les routes étaient laides, le ciel et la mer étaient laids. Mais le soleil se levait encore à la sonnaille des oiseaux, et la banalité de toute cette scène semblait délavée par la pitié. J'ai repoussé mon petit déjeuner et je n'en ai pas dit plus que ce qu'il fallait dire. Je me suis habillée pour aller à l'école et j'ai accompagné mes frère et sœurs jusqu'à ce bâtiment sordide, en lançant des bonjours vides et un sourire en coin à mes camarades de classe comme si rien ne s'était passé, jusqu'à ce que, bien des mois plus tard, Mme Newnham m'appelle dans son bureau. »

« J'écrivais des histoires sur des mondes imaginaires et des poèmes à la lumière du soleil qui scintillait sur les orangers, mais je n'avais jamais essayé de cerner le fantôme qui faisait naître en moi cette douleur profonde. »

« Je passais la plupart de mes heures de veille à sauter d'une époque à l'autre de la littérature, en consommant siècle après siècle et en cliquant sur le nom de chaque poète. Parfois, les entrées comprenaient un bref enregistrement d'un acteur lisant un extrait de poèmes, et c'est ainsi que je suis tombée sur l'entrée concernant Sylvia Plath. J'ai cliqué sur l'enregistrement d'un poème intitulé « Daddy ». La voix était celle d'une femme noire qui récitait les premières vers de « Daddy »: Tu ne fais pas, tu ne fais pas / Plus de chaussure noire / Dans laquelle j'ai vécu comme un pied / Pendant trente ans, pauvre et blanche, disait-elle. J'étais fascinée. J'ai plus ou moins compris. J'ai passé ce curieux clip en boucle, puis j'ai trouvé le poème complet sur Internet. Je l'ai appris par cœur, je l'ai étudié, j'ai porté ces vers sur moi pendant des semaines, je me reconnais-sais si intimement dans la relation troublée de l'oratrice avec son père, me sentant étrangement regardée tant elle reflétait ma propre relation accidentée avec le mien. Certains jours, j'imaginais que je dormais dans ma chaussure noire, sans air ni fenêtre, et m'enfermant en moi-même. Je ne savais pas qu'une poésie pouvait coller d'aussi près à ma vie. J'ai recherché d'autres poèmes de Plath et je me suis laissé séduire par leur prosodie étrange, luxuriante, hémorragique. Lorsque j'ai lu qu'elle s'était suicidée, j'ai pensé que c'était un signe, que d'une manière ou d'une autre elle me comprenait, que son souffle chuchotait à travers le voile. Je me suis vue comme l'orchidée de la serre, un immense camélia, un phénix renais-sant de ses cendres pour avaler les hommes comme si c'était de l'air. Prends garde, prends garde. Maintenant, la poésie se nourrissait de mes veines. »

« Ce jour-là, il ne m'a rien dit au sujet du poème et il ne me dirait plus rien de ma poésie avant longtemps. J'ai été surprise d'y puiser une certaine joie de constater que mes mots pouvaient l'affecter, après tout. J'ai su alors que je pouvais enfin me construire un monde hors de sa portée. Sur la page, je n'étais pas la princesse, j'étais le dragon. Je voulais qu'il voie le monde cruel à nu, comme je voulais que tous les hommes voient ce monde cruel, leurs actes réduits en cendres sur ma langue. »

« - La Tempête est sa plus belle œuvre, a déclaré le Vieux Poète. Elle bouge comme la mer. Et à chaque ligne, on entend le clapotis des vagues d'un poète qui approche de la fin de sa vie. »

« Il supprimait et réorganisait mon travail à sa guise, essayant de me montrer les secrets d'assemblage d'un vrai poème. « Un vrai poème, m'a-t-il dit, selon Nabokov, s'inscrit chez le lecteur non pas dans sa tête, son cœur ou même ses tripes, mais dans sa colonne vertébrale. »»

« - Pourquoi j'écris ? ai-je demandé à la foule, en croisant le regard de ma mère, mais incapable de regarder le Vieux Poète. Pour moi, la question semble synonyme de Pourquoi respirez-vous? La réponse est simple... J'écris parce que je le dois. C'est aussi naturel et incontrôlable que les battements de mon cœur. Parfois, c'est mon rythme cardiaque, mon essence même et ma survie.

Du haut de mon pupitre, j'ai baissé les yeux et j'ai vu le sourire de matou comblé du Vieux Poète, les lèvres retroussées avec une espèce de fierté.

- Comme quelqu'un me l'a dit un jour, un poème est une chose... une cathédrale de sons et d'images, et écrire un poème, c'est souvent comme sentir le vent d'une grande décharge de puissance vous envahir. Je me sens toujours plus forte, telle une mortelle passée de l'autre côté, avec des vers d'immortalité. »

« Sillonner les routes de campagne avec mon père devenait désormais un acte de foi. Hier soir mon père est devenu fou, ai-je appris par e-mail au Vieux Poète, le lendemain de notre retour rugissant de Kingston, en lui annonçant que je n'effectuerais plus le voyage jusqu'à Spanish Town, lui décrivant la réaction de mon père à ce qu'il pensait avoir vu se produire entre nous. Je ne l'avais jamais vu à ce point hors de lui, ai-je écrit. La réponse du Vieux Poète m'est revenue dans cette police bleue imperturbable, cavalière et insouciante. Ton papa est d'une génération très différente de la mienne, a-t-il écrit. Il aura toujours besoin de quelque chose contre quoi se déchaîner. Cette manière de minimiser l'épisode m'a stupéfiée. Sa réponse rendait mon père si pitoyable. Il n'était plus le dieu de rien. Peu à peu, mon père a fini par m'apparaître tel que le monde devait le voir: un empereur nu. »

« Cet assombrissement troublant de son mental a coïncidé, dans ma perception, avec l'arrivée d'un Rastaman qui se faisait appeler Jahdami, que mon père avait rencontré lors d'une de ses séances hebdomadaires de « reasoning » chez Tafara Products, au contact duquel sa paranoïa semblait encore plus dangereuse, encore plus inflammable. Dans les mois qui ont suivi leur rencontre, le tempérament de mon père n'a fait que gagner en malfaisance, entraînant lentement ma famille dans une pente dévastatrice, ce dont nous ne nous sommes toujours pas remis. »

« Dans le vert-de-gris crépusculaire de la campagne, mon père avait passé ce temps au téléphone avec son nouvel ami Jahdami, à ruminer. Chaque jour, en notre absence, il s'enfonçait un peu plus dans les ténèbres, amassant des pierres de roche forgées là dans un feu vertueux, sa fronde armée et en attente, sa visée ferme. »

« Les marques de brûlure de sa colère apparaissaient partout où je posais le regard, ma famille était couverte de flétrissures et de cloques. La nuit suivant mon retour de voyage aux États-Unis, Ife m'a pris à part et m'a révélé que mon père avait menacé de lui casser une chaise sur le dos, en notre absence, ma mère et moi. Elle avait pleuré à cause de règles douloureuses, ce qui avait déclenché sa colère. La douceur de son esprit lui rappelait trop sa propre mère, et au premier signe de ses larmes sa colère s'allumait toujours et il l'avertissait que c'était un signe de faiblesse. Elle n'avait que quatorze ans, Il la guettait comme un faucon, convaincu qu'au lycée elle tomberait enceinte. Ce soir-là, j'ai fait de mon mieux pour la réconforter alors qu'elle ne pouvait contenir ses larmes, et je me suis promis de ne jamais pardonner la chose à mon père. Pourtant, je ne me suis pas confrontée à lui. Au contraire, le silence s'est noué en moi. Bien avant de partir en voyage, je l'avais senti déjà enchevêtré, après que Shari avait fait irruption dans notre chambre et s'était effondrée sur moi, en pleurs. Elle répétait une danse pour la visite de la reine Élisabeth, en 2002. Lorsque mon père l'avait appris, il avait lâché un feu roulant d'imprécations, lui interdisant de s'y rendre. « Jamais aucun de mes gosses s'inclinera devant cette vampire d'Eliza-bat, avait-il rugi. Firebun Babylon ! » Shari avait gémi dans mes bras, me racontant l'incendie, le souffle court. Elle n'avait que dix ans, mais elle était déjà l'observatrice la plus aiguisée de sa cruauté - la façon dont il traitait les autres l'avait trop tôt endurcie, et je voyais bien que son esprit s'était rapidement éloigné de lui. Tous les jours, en regardant mes sœurs grandir, j'étais effrayée de voir leur vie et la mienne se muer lentement en boucle sans fin. »

« Je m'y étais presque habituée, jusqu'à ce que la nuit tombe. Lorsque la maison dormait, ma stase tourmentée m'envahissait, et je pleurais parfois le monde qui me manquait, le cri au néon de mon adolescence filant devant moi dans ma chambre. Tout ce temps passé à l'isolement m'aurait semblé insupportable s'il n'y avait eu la poésie. Sans mes poèmes, je n'y aurais pas survécu. J'étais convaincue que cet isolement devenait un rite de passage poétique, que c'était ainsi que tous les grands poètes avant moi avaient vécu. J'ai pensé à Emily Dickinson, isolée dans ses espoirs et ses désirs inassouvis, qui avait brûlé avec une intensité singulière à son bureau, distillant son chagrin dans des centaines de poèmes. À Sylvia Plath, le cœur brisé et isolée du monde à la campagne, qui avait écrit en cinq mois seulement les poèmes stupéfiants qui scelleraient sa renommée. Des poèmes qui allaient finale-ment rencontrer et transformer celle que j'étais à seize ans. Dès lors, je ne regrettais pas trop profondément le monde extérieur, car tant que j'avais un poème dans la tête et un stylo en main, je croyais que ce grand conflit finirait par s'arranger. Chaque mot, chaque poème corrigerait un jour la trajectoire de ma vie. Lorsque j'ai reçu un appel pour me rendre à Kingston dans le cadre de l'atelier de poésie du lauréat du prix Nobel, j'ai enfin senti le flux des possibles s'animer à nouveau autour de moi. Le poète Derek Walcott avait débarqué sur l'île et donnait un atelier aux meilleurs poètes de Jamaïque, et j'étais l'une des huit personnes choisies pour en faire partie. »

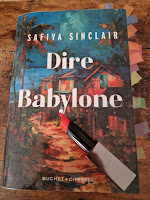

Quatrième de couverture

Cette histoire commence au bord de la mer des Caraïbes, sur un petit carré de plage jamaïcaine préservé des constructions d'hô-tels de luxe qui envahissent la côte. Ici, la jeune Safiya grandit avec ses frère et sœurs entre une mère éprise de littérature et un père musicien de reggae qui obéit strictement aux préceptes rastafaris. Safiya évolue dans une Jamaïque pleine de musique, de mots, de nature triomphante, mais aussi dans un foyer marqué par l'oppression. Le père de Safiya y règne en maître, et inculque à ses enfants dès leur plus jeune âge l'horreur de « Babylone », qui désigne autant le maquillage ou la danse que la royauté britannique ou les violences policières.

Alors que Safiya voit sa mère se plier en silence aux exigences grandissantes de son père, la jeune fille choisira la voix de l'éducation et de la littérature pour découvrir qui elle est vraiment, et le faire savoir. Récit puissant d'un destin hors du commun, Dire Babylone est la preuve éclatante que la littérature peut changer le cours d'une vie.

Safiya Sinclair est née et a grandi à Montego Bay en Jamaïque. Poétesse, elle est l'autrice d'un recueil intitulé Cannibal, couronné par de très nombreux prix dont le Whiting Writer's Award. Salué unanimement par la critique et les lecteurs, Dire Babylone a reçu le National Books Critics Circle Award et a été sélectionné dans les meilleurs livres de l'année par The New York Times, The Washington Post, Elle, Time Magazine et Barack Obama.

Éditions Buchet-Chastel, août 2024

518 pages

Traduit de l'anglais (Jamaïque) par Johan-Frédérik Hel Guedj

National Books Critics Circle Award