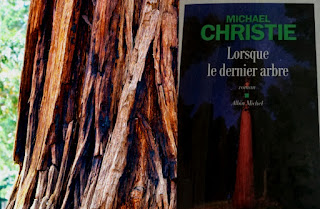

Quitter la ville pour la nature. La frénésie pour le calme. Le bitume pour des contrées sauvages. Le confort pour une autre forme de bien-être, celui que l'on puise au fond de soi, celui qui permet/oblige à être soi-même, qui s'affranchit de tout artifice. C'est ce défi que s'est lancé Anouk. S'encabaner pour se retrouver. Passer en mode "Slowlife" pour se reconnecter avec son soi intérieur, observer, prendre le temps d'observer, reconsidérer ses propres valeurs, faire appel à ses sens, écrire. Pour s'éloigner des sollicitations, d'un monde qui ne lui parle plus. Un monde qui s'auto-détruit.

L'Homme n'est pas tendre avec la Terre, ce n'est pas ou plus un scoop. Le dernier rapport du GIEC a lancé le compte à rebourre. L'ultimatum est limpide. Les intérêts des uns s'accrochent, se répandent comme de la mauvaise herbe et rendent la vie dure aux apprentis écolos.

Gabrielle Filteau-Chiba dénonce comme l'a brillamment fait Edouard Abbey avant elle.

Le roman est court, fort, fluide et engagé. D'actualité.

Pour être tout à fait honnête, le ton moralisateur que l'auteure emprunte à quelques reprises m'a parfois gênée. Le combat est universel, chacun fait sa part, avec ses moyens. La compétitivité est à placer en haut de l'échelle, là où s'accrochent les décisionnaires. Malheureusement, c'est surtout à leur soif pouvoir qu'ils s'accrochent. Peu ont les cojones de s'accrocher à de saines idées.

Une toute petite fausse note pour ce premier tome. Mais une auteure à suivre. "Sauvagines" m'attend. Envie de relire Thoreau, Abbey et son Gang de la clef à mollette, ou encore "Le Poids de la neige de Christian Guay-Poliquin.

« La mémoire se cultive comme une terre. Il faut y mettre le feu parfois. Brûler les mauvaises herbes jusqu'à la racine. Y planter un champ de roses imaginaires, à la place. » Anne Hébert, Kamouraska, Paris, Éditions du Seuil, 1970, p.75

« Inspire, expire. Mon coeur va lâcher. Rire démonique dans la nuit, comme un appel. Inspire, expire. Je n'ose pas bouger d'un poil. La sueur coule le long de mon dos. Leurs cris résonnent tous azimuts. Les coyotes encerclent mon refuge, me rappellent ma petite princesse. Leurs yeux d'affamés dansent comme les lampions d'un cimetière. Je ne pensais jamais un jour flatter autant un fusil. De l'autre côté de la vitre, les coyotes gagnent la rivière. C'est ici, leur traverse marquée de phéromones, leur autoroute millénaire qui serpente dans la forêt. Et moi, j'ai peut-être bien seulement halluciné qu'ils voulaient ma peau, alors qu'ils avaient simplement envie de lapées d'eau. Cherchez l'intrus. Au fond, c'est moi. »

« Ma cabane. Quelques planches dans le bois. Un petit prisme rectangulaire. Une boîte de Pandore. Je n'ai jamais vu les choses aussi clairement. Posé sur ma vie d'avant un jugement aussi net. Sanctuaire de neige, merci. Je suis confrontée à toutes mes bibittes, mais j'ai retrouvé ce qui est si facile d'échapper...l'espoir. »

Quatrième de couverture

Lassée de participer au cirque social et aliénant qu’elle observe quotidiennement à Montréal, Anouk quitte son appartement pour une cabane rustique et un bout de forêt au Kamouraska, là où naissent les bélugas. Encabanée dans le plus rude des hivers, elle apprend à se détacher de son ancienne vie et renoue avec ses racines. Couper du bois, s’approvisionner en eau, dégager les chemins, les gestes du quotidien deviennent ceux de la survie. Débarrassée du superflu, accompagnée par quelques-uns de ses poètes essentiels et de sa marie-jeanne, elle se recentre, sur ses désirs, ses envies et apprivoise cahin-caha la terre des coyotes et les sublimes nuits glacées du Bas-Saint-Laurent. Par touches subtiles, Gabrielle Filteau-Chiba mêle au roman, récit et réflexions écologiques, enrichissant ainsi la narration d’un isolement qui ne sera pas aussi solitaire qu’espéré.

Éditions Le Mot et le Reste, janvier 2021

120 pages

Finaliste du Prix Hors Concours 2021

Sélection Prix Récit de l'Ailleurs 2022